山田優

農業ジャーナリスト

農業ジャーナリスト。世界の農業や農業政策、農産物の通商交渉問題などを取材してきた。著書に『亡国の密約』(共著、新潮社、2016年)、『農業問題の基層とは何か』(共著、ミネルヴァ書房、2014年)、『緊迫アジアの米――相次ぐ輸出規制』(筑波書房、2005年)など。農政ジャーナリストの会、日本記者クラブ会員。

1955年 東京生まれ

1973年3月 千葉県立千葉高等学校 卒業

1977年3月 名古屋大学農学部農学科 卒業(農学士)

1977年4月~2014年2月 日本農業新聞記者

1993年10月~1994年7月 フロリダ大学・テキサスA&M大学客員研究員

2003年4月~2008年9月 東京農工大学連合農学研究科生物生産学専攻(博士課程後期)修了(農学博士)

2010年〜2013年 明治大学客員教授

2014年~2019年 明治大学兼任講師

2023年〜 静岡県立農林環境専門職大学客員教授

https://www.yamadasan.com/page1.htm

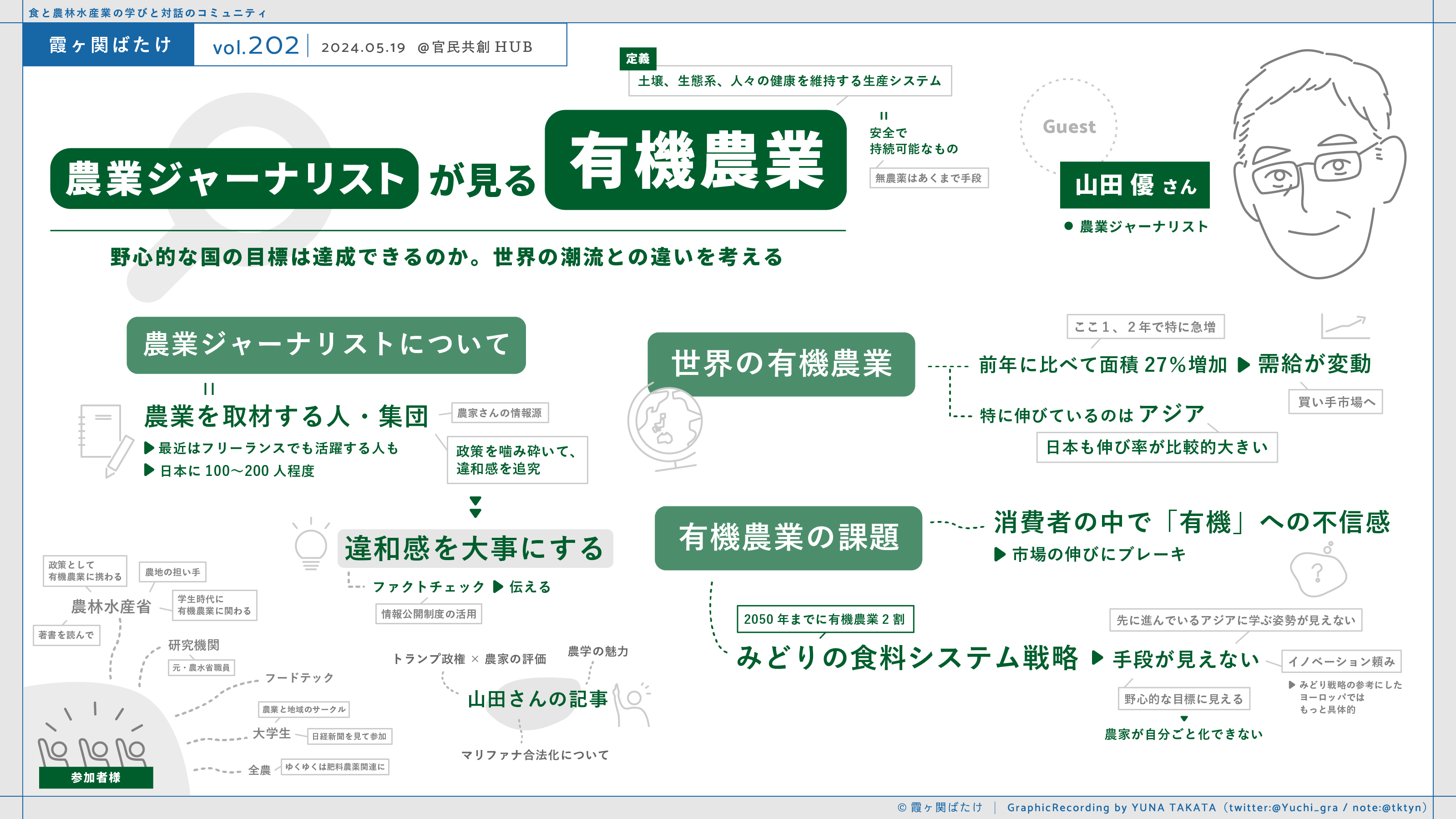

Study農業ジャーナリストが見る有機農業

〜野心的な国の目標は達成できるのか。 世界の潮流との違いを考える〜

Comment- 勉強会を終えて -

第202回霞ヶ関ばたけは山田優さんをゲストにお招きしました。

序盤では、農業ジャーナリストとしての活動をお話しいただき、山田さんの物事の”違和感”から取材や調査の糸口を見つけていること、そして発信を恐れず、何事も諦めない姿勢が印象的でした。

後半は、近年、世界で有機農業の動きに、明らかにブレーキがかかっている。という衝撃的な事実を話してくださいました。

有機農業は”国策だから”、“環境や健康に良いから”と言った理由だけでは持続、継続することは難しく、海外では農家の反乱や猛反発も見られるそうです。

そして日本でも、有機農業の規模拡大に課題があるのは事実とのことで、農業従事者だけでなく、より多くの関係者が集い、具体的な手立てを編み出し、実行する他ないのではないか、というお話をいただき、参加者からは”具体的にどのような政策であれば目標は実現できるのか”という質問もありました。

“知りたい、学びたい、考えたい、対話したい”

霞ヶ関ばたけの参加者は様々な思いを持って参加してくださるのですが、山田さんの活動と今回のお話ではそうした思いが見事に呼応し、大変熱量高く学びを深め、広がりのある時間になったと感じています。

霞ヶ関ばたけの場が、学びの、対話の、行動の、ほんのわずかでもそのきっかけになれたなら、こんなにも嬉しいことはありません。

私自身も知り、学び続け、考えていきたいと強く思う時間でした。

今回も無事に開催でき、感謝の気持ちでいっぱいです。皆様、ありがとうございました。(望月)

山田優

農業ジャーナリスト

霞ヶ関ばたけへのメッセージ

霞ヶ関ばたけに参加した皆さん。

有機農業や環境に優しい農業をめざす国の政策について、批判的な視点も含めて話をしました。

有機農業を増やしていくという方向は共感します。しかし、有機農業の本来の定義、あるいは理念を脇に置いて「農薬や肥料を使わなければ良いのだろ」というような風潮を後押しすることは間違っていると思います。

「ドラえもん」はポケットから便利な器具を出して難問を解決することができますが、現実社会では社会を変えるために地道な説得やアメとムチが必要です。行政に携わる人たちにはそうした緊張感を持って欲しいと思います。厳しい言葉は激励と思ってください。

今日は時間がなかったので余り触れられませんでしたが、先進国では農業政策で納税者の役割が大きくなっています。

興味がある人はウェブサイトでfarmsubsidy.org

を訪ねてみてください。

欧州で共通農業政策の補助金を誰がいくらもらっているのかをオンラインで即時に調べるサイトです。昨年夏、フランス中部の酪農家を取材しました。記事にするときに試しに彼の名前を入れてみたら、2022年まで毎年もらっている500万円程度の補助金の明細書がずらーと並んでいます。自宅の住所もです。Googlemapsで調べたらたしかに訪問した農場の写真が出てきました。

欧州連合でこうしたサイト(NGO運営)が活動を続け、施策の透明性を上げて「目的」をはっきりとした農業政策への転換を後押ししました。

最近では環境問題への貢献ですね。農業生産を支援するのではない。農業生産を通じて得られる環境や生物多様性の利点を後押しするという目的重視型の農政に組み換えられてきました。その典型がFarm2Fork戦略だと思います。

日本では例えば餌米の支援制度があります。この政策のめざすもの、あるいはその補助金を誰がいくらもらっているかという議論はほとんどされていない。私は本来であれば......と書いたところで紙幅が尽きたので筆を置きます。

機会があったら、また話をしましょう。そのときには私が聞き役になりたいですね。

知的好奇心が刺激された面白い機会をもらいました。